В 1920 году по Тартускому мирному договору исторические земли Сетомаа вошли в состав Эстонской Республики, и на карте появился Печорский уезд. В это время многие родившиеся в Южной Эстонии художники участвовали в этнографических экспедициях, которые организовывал Эстонский национальный музей. Некоторые приезжали в этот край самостоятельно – в поисках колорита.

Особый интерес для деятелей искусства представляли самые архаичные культурные слои – особый язык, предания, песни, традиции женского народного костюма и религиозной жизни, переплетение языческих и православных традиций народности сету.

![[1] Сетуские женщины в Печорах. Ханс Ванавески, 1925 год. Из коллекции Эстонского национального музея (ERM Fk 3007:62) [2] Центральная улица в Печорах, 1936 год. Из коллекции Музеев Сетомаа (STM F 1171)](https://wonderuum.ee/wp-content/uploads/2022/01/7-1024x683.jpg)

![[1] 300-летний дом в Печорах. Николай Ясненский, 1939 год. Из коллекции Эстонского национального музея (ERM Fk 850:38) [2] Печоры, 1938 год. Из коллекции Эстонского национального музея (ERM Fk 2312:55)](https://wonderuum.ee/wp-content/uploads/2022/01/6-1024x683.jpg)

![[1][2] Сетусцы на рынке. Эрик Лайд, 1935 год. Из коллекции Эстонского национального музея (ERM Fk 721:5, ERM Fk 721:17) [3] Ярмарка в Печорах. Эрик Лайд, 1936 год. Из коллекции Эстонского национального музея (ERM Fk 749:1)](https://wonderuum.ee/wp-content/uploads/2022/01/5-1024x683.jpg)

![[1] Улица в Печорах после пожара. Хиллар Кюммель, 1939 год. Из коллекции Эстонского исторического музея (AM N 44787:28) [2] Cенокосцы на конной повозке на фоне Печорского монастыря, 1939 год. Из коллекции Эстонского архитектурного музея (EAM Fk 18963)](https://wonderuum.ee/wp-content/uploads/2022/01/4-1024x683.jpg)

![[1] Групповое фото: Выпускники русского отделения Печорской гимназии. 1937 год. Из коллекции Эстонского исторического музея (AM N 37111) [2] Печоры. Карл Сарап, 1938 год. Из коллекции Эстонского национального музея (ERM Fk 2312:55)](https://wonderuum.ee/wp-content/uploads/2022/01/3-1024x683.jpg)

После Второй мировой войны Печоры и большая часть уезда оказались на территории РСФСР, а после развала СССР остались в составе России. Эстонские земли сету вошли в состав Выруского и Пылваского районов, после восстановления независимости – уездов. В результате административной реформы в 2017 году была создана волость Сетомаа Выруского уезда, в которую вошли все населенные пункты Эстонии, основанные сету.

Если на российской территории культура сету со временем начала угасать, то в Эстонии этот уникальный регион по сей день живет по своим правилам – в Сетомаа есть свой король, совет старейшин, свой флаг и язык, особая еда и даже собственная валюта.

Зарисовки жителей Вырумаа и Сетомаа Андруса Йохани

Летом 1936 хода эстонский художник Андрус Йохани и коллекционер предметов искусства Альфред Рыуде совершили пеший поход по Вырумаа – их путь лежал от города Выру до горы Мунамяги и обратно. Они не только посетили все местные достопримечательности, но и заглядывали в близлежащие деревни. Во время путешествия Йохани делал зарисовки – выполненные в этнографическом стиле портреты местных жителей, лица которых художник находил особенно выразительными. В своих работах Йохани использовал сангину. Именно красноватый оттенок сангины не только объединяет все рисунки в единое целое, но и может рассматриваться, как отсылка к распространенному в той местности красному песчанику.

“Мику Оде” Карла Бенгста (1922)

Интерес вызывал этот живописный край и у жителей других стран. В 1922 году уже в пятую по счету экспедицию в Сетомаа отправился финский исследователь фольклорной музыки Армас Отто Вяйсенен. На этот раз его сопровождал художник финско-шведского происхождения – Карл Бенгст, который создал во время путешествия 45 работ. На картине мы видим Мику Оде – самую известную сетускую исполнительницу народных песен.

“Печорский монастырь” Романа Нимана (1945)

Излюбленным мотивом приезжавших в Сетомаа художников, однако, был Печорский монастырь с его сверкающими на солнце золотыми куполами и многовековой историей. Название монастыря связано с находящимися в нём пещерами, называемыми “Богом зданными” (то есть созданными Богом). В 1945 году Печоры посетил эстонский театральный художник Роман Ниман. Результатом этой поездки стала картина, на которой мы видим другое излюбленное живописцами здание монастырского комплекса – надвратную церковь Святителя Николая Чудотворца. Примечательно, что во времена независимой Эстонии Сетомаа пытались модернизировать, и данная церковь в 30-х годах была реновирована. На картине Нимана мы видим модную для того времени архитектуру, а не архаичную и первозданную.

“Часовня на берегу реки Пачковка” Анны Калашниковой-Роот (1930-е)

Печорский уезд имел особое значение для живших и посещавших его русских художников. Печоры и Изборск стали ностальгическим оплотом православной веры и культурной идентичности для русских, эмигрировавших на Запад из революционной России. Анна-Калашникова-Роот родилась в Пскове и получила художественное образование в мастерских Санкт-Петербурга. В 1919 году поселилась в Таллинне, а в 1930-е годы вместе с мужем переехала в Печоры. На одной из работ Калашниковой-Роот, представленной на выставке, мы видим часовню, находящуюся на деревенском кладбище на берегу реки Пачковка, а рядом с ним – маленький домик. Когда-то в подобных придорожных домиках хранились урны с прахом усопших. Позже, когда кремация стала менее распространенной, урны начали заменять иконами.

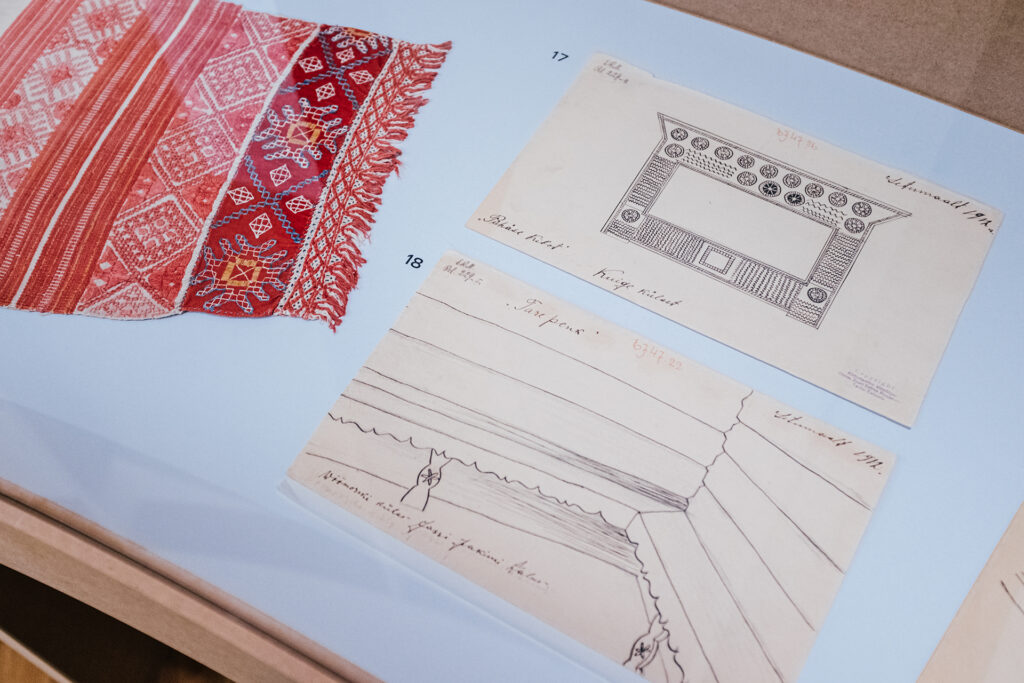

Работы Эдуарда Тимберманна и Карла Пярсимяги (1934)

Летом 1929 года эстонские художники Карл Пярсимяги, Эдуард Тимберманн и Кристьян Тедер отправились в поход по Южной Эстонии, который привел их в Сетомаа. В этом путешествии Тимберманн написал акварель “Старые Печоры”, которую сам художник считал своей лучшей работой.

Тимберманн вернулся в эти края осенью 1934 года. Компанию ему составил Пярсимяги, которого Тимберманн в своем дневнике, опубликованном в газете Sakala, описывает как “нахмуренного богемного типа, который ценит чувство юмора”.

Первый день, проведенный в Печорах, Тимберманн вспоминает так: “Из окна поезда мы увидели песчаный пейзаж. Преобладали хвойные деревья. Где-то виднелись заброшенные хутора. Печоры всегда были городом контрастов. С одной стороны, современные и большие дома, школы, общественные здания, просторные площади. А в старой части города – покосившиеся постройки, в которых толком нет окон, а люди живут в одних помещениях со скотом. Но передвигаясь по городу, начинаешь чувствовать его уникальность”.

Художник отмечает, что в Печорах совсем не понимают эстонский язык. “Если спросишь что-нибудь на эстонском, ответ получаешь на русском. Слава богу, нас спасло школьное образование, полученное в царское время. И, действительно, эстонцев в Печорах как будто и нет”, – пишет он.

Несмотря на то, что оба художника учились в художественной школе “Паллас” и были близкими друзьями, работы их выполнены в абсолютно разных стилях. Тимберманн изобразил Печорский монастырь сдержанно и в холодной тональности, а на картинах Парсимяги мы видим широкие мазки, полные жизни и эмоций. Его работы с изображением красного иконостаса церкви как бы выражают игривую бытовую связь с местной святой аурой. Однако, чтобы всё это увидеть, художникам пришлось потратиться. “Настоящие сокровища находятся за закрытыми дверями и показываются только тому, кто готов заплатить”, – рассказывает Тимберманн.

Комнату, которую мы видим на картине Пярсимяги “Интерьер с Эдуардом Тимберманном”, художники нашли с помощью человека, который в очерке о путешествии харрактеризуется как “исхудавший монах с академическим образованием, бывший офицер”. Заселение двух художников прошло крайне неудачно – в первый же день они неправильно растопили печь и чуть было не устроили пожар. Всего Тимберманн и Пярсимяги провели в путешествии по Южной Эстонии три месяца.

Текст: Владислава Снурникова, Виктор Фантанов

Источники:

Аудиогид с выставки “Вселенная подворья; Художники Южной Эстонии”

Марина Дунаева “Сето: королевство внутри республики“;

Газета Sakala от 13 октября 1934 года.